放送大学の卒業研究で、コーチングを題材に研究している。心理学研究の俎上に載せる難しさを感じる日々

放送大学で今学期は卒業研究に励んでおり、私は10数年にわたって研鑽してきたコーチングに関するテーマを研究している。

コーチングは、多くの人はコーチングスクールでスキルセットとして学び、現実の課題に活用しているものだ。

高度にスキル化されたものは、そのまま使えばだいたいある程度の効果は見込めるし、そこから突っ込んで考える人もそうはいないだろう。

例えば、テレビのリモコンの電源ボタンを押せば、テレビはつく。多くの人は「何で?」とは考えないだろう。実用的には、「ボタンを押せばつく」とだけわかっておけば問題はないのだから。

コーチングもこれと似ていて、コーチングスクールで学んだとおりやってみれば、ある程度の成果は出るようになっている。それこそGROWモデル (コーチングスクールでよく教わる代表的なモデルだ)にしたがって会話を進行すれば、コーチングらしきものになる。多くの人は「何で?」とは考えないだろう。実用的には、「GROWモデルにしたがって会話を進めればだいたいうまくいく」とだけわかっておけば問題はないのだから。

そこをあえて考えてみると、これがなかなか説明が難しかったりする。

長年コーチングを活用してきた私としては、なぜコーチングで成果が得られるのか?を、心理学に依拠して紐解いてみたらどうなるんだろう、という疑問が原点にあり、これを卒業研究のテーマとして取り上げてみたというわけだ。

コーチングでは何が起こっているのか?を心理学研究の俎上に載せるのは、これまた難しいところがあって、一筋縄ではいかない。

直感的には、なんとなくそうなんだろうと思っていることはあれど、それはどうやれば証明できるかと考えるのは簡単ではなかった。

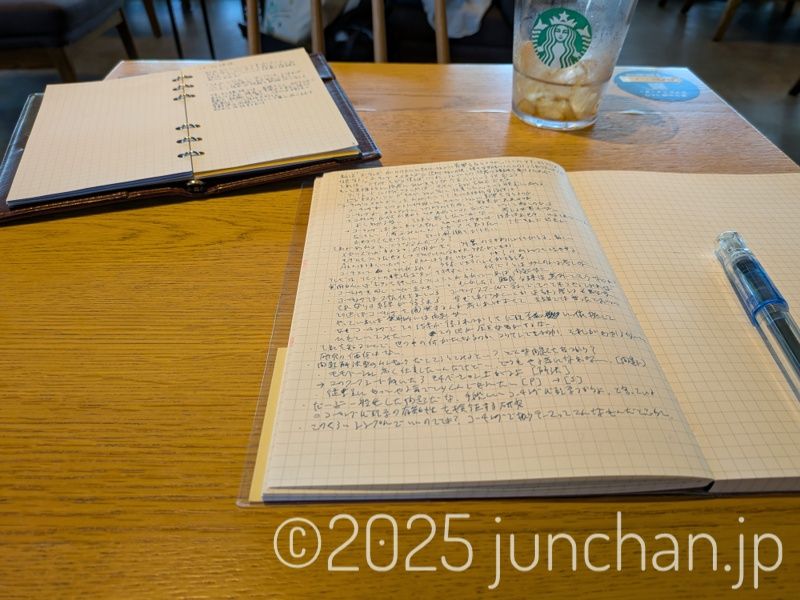

こんな感じ?これでいいのかな?実際どうなんだろう?とハッキリしない現状に悩みながら、こういうのがネガティブ・ケイパビリティとかいうやつかなと耐え、考え抜くトレーニングをしている。

研究するとはこういうものなんだろうか?と思いながら、今日もまたノートに向かっているのだった。