手帳ジプシーを患い、手帳やノートが急増する。テーマごとに分冊化が進んだことで見えるようになったことも

手帳ジプシーを患ってから、手持ちのノートや手帳が増えた。

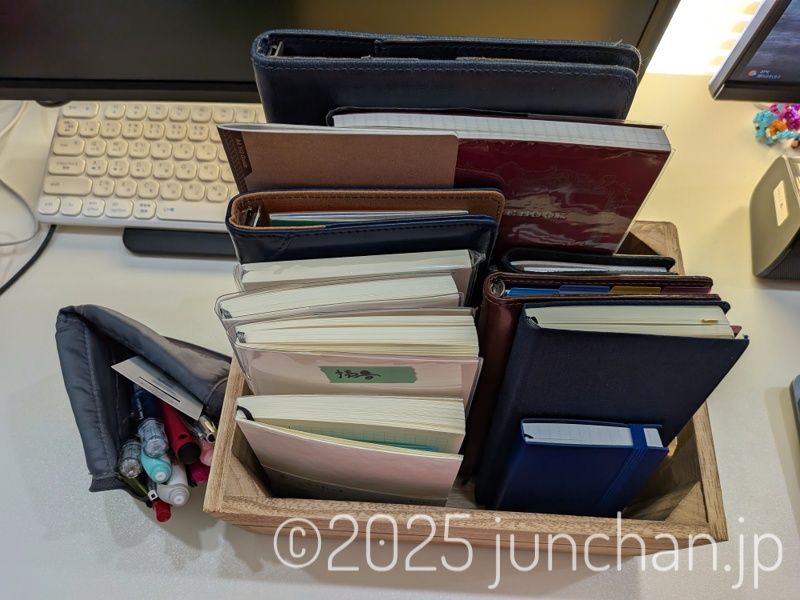

バラバラと置いているのも使いづらかったので、ひとまず家にあった100均のボックスを居場所としてやり、その中に全部突っ込んでいる。

それにしても増えたものだ。

これまではできるだけ1冊に集約する方針だったのが、一気に方向転換である。

ノートごとに役割 (テーマ)を設定する

ノートにはそれぞれ役割があって、健康日記、読書日記、事業日記、研究日記、ゲーム日記、バレットジャーナルなど、いくつかのテーマごとに分けている感じだ。

こうして使ってみると、意外と悪くないと思えてくる。

テーマごとに書き込むノートが決まっているので、そのノートを手にしたら、自然とそのテーマのことを書こうという気になるのだ。

分冊化することで、取り組み状況がハッキリする

そして、テーマごとに書いていると、ページの進み具合の違いがわかってくる。

健康日記は毎日書いているのに、事業日記は書いてないな、とか。

そんな感じで、このテーマにはよく取り組んでいて、時間を取っているが、あのテーマはおざなりになってしまっているな、ということがわかる。

このところ研究日記を書いてないな = 研究が進んでない!とかいう感じだ。

これはこれで重要な情報が得られている気がする。

例えば1週間といった区切りで見返すことで、どのテーマについてよく取り組んだかが明確になると、次の1週間の行動を考える切っ掛けになるからだ。

科目ごとにノートが分かれているのと同じ?

こうしてテーマごとの分冊化を進めると、昔、中学校とか高校に通っていたころは、科目ごとにノートを分けていことを思い出す。

国語、古典、数学、英語、物理、科学、など、それぞれ教科ごとにノートを分けていた。

国語のノートは国語の授業のときに使うし、古典のノートは古典のときに使う。

数学の宿題を解いたら、それは数学のノートに書いていた。ものによっては、副教材ごと (問題集とか)にノートが分かれていたような気もする。

そう考えると、私は昔から分冊化されたノートを使ってきていたし、それが当たり前だったな、と思うのだ。

今は健康とか読書とか、事業、研究、といったものが、私にとっての学ぶべき科目なんだろう。

そういうテーマにフォーカスすることで、たくさん学び、たくさん遊んでいるのである。

まさに生涯学習ってやつだな。

おわりに

手帳ジプシーを患い、使用するノートが増えた。

テーマごとにノートを分冊化していったからだ。

そうすることで、自分が今、何にフォーカスしているのかがわかるようになってきた気がする。

アイテムが増えるとどうしても管理が煩雑になってしまうが、文具好きな私としては意外と悪くない光景だったりする。

それはそれとして、こうやって物理的に分かれて、目に見えていることが、新しい見解をもたらしてくれているのは確かである。

贅沢な使い方をしているものだと思うが、今の私には結構フィットしていると思う。