放送大学の卒業研究履修に向けて、1年前の6月ごろにやっていたこと

放送大学の卒業研究にエントリーするにあたり、昨年の6月にやっていたことを振り返ってみる。

大雑把に言うと、次のようなことをしていた気がする。

- 卒業研究の手引を手に入れる、読む

- 卒業研究のガイダンスに参加する

- 研究ノートを作る、研究ネタを書き出す

- 放送大学図書館で研究テーマに関係しそうな本を借りまくる、読みまくる

- 心理学論文を読んでみる

それぞれ説明していこう。

1. 卒業研究の手引を手に入れる、読む

卒業研究に関する案内は、6月ごろから学習センターで手に入るとどこかで見かけた覚えがあった。

ちょうど6月の頭に、私が所属している長野学習センターで面接授業を受けることが決まっていたし、そこで卒業研究について聞いてみることにした。

長野学習センターの窓口で聞いてみると、「卒業研究履修の手引」を渡され、これをよく読むようにと言われた。

そして、卒業研究のガイダンスが各所の学習センターで開催されるから、それに参加するのがいいと教えてもらう。なお、長野学習センターではやってないから、他の学習センターを頼るように言われた。

ガイダンスの日程は学習センターごとに案内があり、調べている中で東京文京学習センターがオンラインでガイダンスをするというのを見かけたので、そちらに参加することにした。

ちなみに、参加するにも日程がギリギリだった。あとちょっと調べるのが遅かったら参加できなかったかもしれない。卒業研究に関しては6月になってから動けばいいやと思っていたんだけど、ガイダンスの日程を思うと、もっと早く情報収集した方が良かったと思う。

この辺は所属している学習センターによって温度差がありそう。東京文京学習センターに所属していれば普通にガイダンスの情報を入手していたかもしれないが、ガイダンスを予定していない長野学習センターでは、窓口に聞くまで卒業研究履修の手引すら出てこなかった (パンフなどが置かれている棚にはなかった)。

なお、その6月頭に受講した面接授業の講師がたまたま放送大学の先生で、卒業研究を担当している指導教員だったので、先生のゼミはどんなふうに運営しているのかとか、卒業研究の実情を聞くことができてよかった。

卒業研究に関して指導教員に質問ができる「質問箱」があることも教えてもらい、それを活用するといいよ、とも教えてもらえた。

2. 卒業研究のガイダンスに参加する

東京文京学習センターの卒業研究ガインダンスに参加するにあたり、同センターのページにガイダンスの申込みフォームがあり、そちらから申し込んだ。

参加申込すると、ガイダンスの開催日までに「卒業研究履修の手引」が郵送されてきた。私は長野学習センターでもらっていたんだけど、ここではじめて入手する人もいるのだろう。

ガイダンスはオンライン (Zoom)で、1時間半くらいだったか。

ガイダンスには指導教員が1名参加しており、事務局から手引きの中で重要なポイントをさっと紹介したあと、指導教員から卒業研究とはどういうものかという説明があった。

最後に質疑応答の時間があって、指導教員に直接その場で聞くこともできた。

ガイダンスは、手引きにある内容をかいつまんで教えてくれるし、指導教員にも直接聞くことができたから、卒業研究を志すのであれば参加しておくとよいだろう。

3. 研究ノートを作る、研究ネタを書き出す

卒業研究履修の手引やガイダンスにより、今後の手続きとしては、8月に卒業研究計画書を提出する必要があることがわかった。

なんと、卒業研究を履修する前に、研究計画を立てろというのか!むしろ研究計画を立てるあたりも教えてもらえるのだと思っていたら、そこは自力でやれ、と。

なかなか無茶振りな感じもしないでもないが、とにかく研究計画を作るのがそれからの目標になった。

研究計画書とやらがどんなものかはまだわからないが、計画を作る前に、何を研究するかを決めるのが先だろう。

まずは研究ネタをまとめていくために、研究ノートを作ることにした。卒業研究に向けて、思いついたことをとにかく書き出していくノートだ。

大雑把な方向性とか、アイデアとか、どんどん書いていく。書きながらアイデアをまとめていく。

そうした活動をするのに、研究ノートを1冊作ったのはよかった。

なお、この研究ノートは今でも使い続けている。

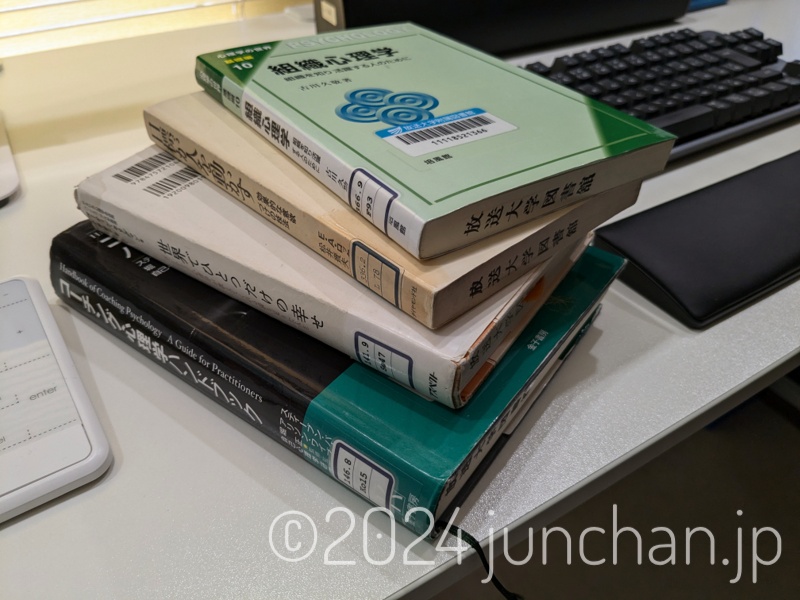

4. 放送大学図書館で研究テーマに関係しそうな本を借りまくる、読みまくる

研究のネタを探すにあたって、放送大学図書館の自宅配送サービスをかなり活用した。

近くにある町立の図書館には専門書なんてほとんどないので、こうして送ってもらえるのは助かる。送料は負担することになるが、専門書を買うよりは安いし、これはもう専門書のサブスクだと思って使っていた。

興味あるテーマに関連する文献をとにかく借りまくり、読みまくり、研究ノートに書きなぐりながら、ネタをまとめていったのだった。

5. 心理学論文を読んでみる

日本心理学会などの学会に所属していれば、それぞれの学会が会報として論文誌を送ってくれる。

例えば、日本心理学会からは心理学研究という論文誌が年に数回送られてくる。

日本心理学会は国内最大級の心理学系学会なので、その学会が発行している論文誌が国内の心理学論文のスタンダードだと思ってよいのだろう。

よって、ひとまず心理学研究に載っている論文を読むことは、典型的な心理学論文がどんなものかを捉えることにつながるだろう。そして、卒業研究も最終的には論文を書いて提出するので、卒業研究のゴールがこういうものになるというイメージを掴むのにも役立ちそうだ。

そんなことを思いながら、数稽古だと思って論文を読んでいた。

なお、論文を読むにあたって、「心理学論文 解体新書」を合わせて読んでいた。論文を読んだりまとめたりする際に、どういうところがポイントなのか掴むのにいい本だと思う。

おわりに

放送大学の卒業研究に向けて、昨年の6月ごろにやっていたことを振り返ってみた。

改めて振り返ってみると、「来年度には卒業研究にチャレンジしたい」という人におすすめするとしたら、6月には、

- ガイダンスに参加する

- 研究ノートを作る

- 心理学論文を読む

あたりは押さえておくのがいいと思う。

そして、卒業研究って、履修する前からはじまっていると思っておくといいんじゃないかな。だって、研究テーマを決めて、研究計画書を作るのが、卒業研究を履修する条件なんだし。

卒業研究を志す人に、本記事が少しでも参考になれば幸いだ。